コラム

2025年9月2日

2025年9月2日

今、なぜ企業にインタビュー調査が求められるのか──「聞く力」が未来を切り拓く

目次

■ 顧客理解の“深さ”が問われる時代に

■ 数字の裏側を探る──調査から見えた実態

■ 顧客の声をどう活かす? インタビュー調査の実践活用法

■ 調査は企業の“対話力”を高める武器になる

顧客理解の“深さ”が問われる時代に

変化のスピードが加速する現代において、企業が持続的に成長するには、顧客の“気持ち”をどれだけ深く理解できるかが鍵を握っています。データの量だけでは語れない、ユーザーの文脈や感情。その解像度を高める手段として、いま注目を集めているのが「定性調査(インタビュー)」です。

MMDLaboでは、企業における定性調査の実態を明らかにする自主調査を実施しました。企業がどのような情報をきっかけに、インタビュー調査を“依頼してみよう”と思うのかが見えていなかったことが、今回の調査の出発点となりました。本調査は単なる現状把握にとどまらず、「どんなメッセージが依頼につながるのか」「企業が感じるハードルは何か」といった仮説の検証も目的としています。

▼企業における定性調査の実態を明らかにする自主調査結果はこちら

数字の裏側を探る──調査から見えた実態

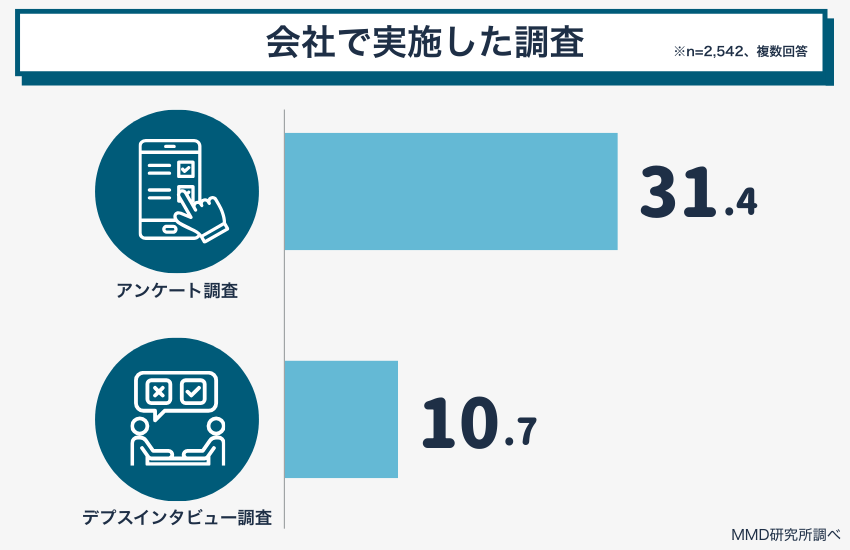

調査結果では、過去3年以内に何らかの調査を行った企業のうち、アンケート調査を実施した企業が約3割に対し、デプスインタビュー調査を実施した企業はわずか1割程度にとどまりました。特に生活サービス業や娯楽業など、顧客との接点が多い業種での活用が目立ちます。

さらに、調査の実施形態についても興味深い傾向が見えてきました。外部委託を選ぶ企業は「第三者視点での客観性」を重視しており、内部実施を選ぶ企業は「コスト抑制」や「自社内知識の活用」といった現実的な判断が背景にあります。

顧客の声をどう活かす? インタビュー調査の実践活用法

デジタル化が進み、定量データが容易に収集できるようになった一方で、数値では測れない“本当の理由”を知る難しさも浮き彫りになっています。例えば、ある商品が「セット割が魅力的」と評価されたとしても、その背景にある「支払いの一元管理が便利」「家族でまとめられる安心感」といった要素は、インタビューでこそ把握できる情報です。

定性調査の成功体験を持つ企業では、調査活用の意識が他部署へも波及しやすいという傾向が見られました。最初の一歩が踏み出せるかどうかが、全社的な変化の起点になりうるのです。

例えば、インタビュー調査の結果をすぐに活用できる方法の一つが、「ユーザーボイスコンテンツ」としての展開です。これは、実際に得られた顧客の声をWebサイトやバナーなどに掲載し、サービスの使われ方や評価を“生の声”で伝える手法です。インタビューで引き出された言葉は、そのままプロモーション素材としても活用でき、リアリティと説得力を持ってユーザーに訴求することが可能になります。特に、信頼性や共感を重視したい場面では、高い効果を発揮する手段の一つといえるでしょう。

調査は企業の“対話力”を高める武器になる

調査を“委託業務”と捉えるか、“共創の場”と捉えるか──その違いが、成果に大きく影響する時代です。MMDLaboでは、単なる調査の受託だけでなく、調査設計や研修支援などを通じて、企業の内発的なリサーチ力向上にも貢献したいと考えています。

アンケート調査を何度も実施してきたものの、なぜか成果につながらない。そんな企業には、インタビュー調査を一度試してみることを強くおすすめしたいです。インタビューを通じて見えてくるのは、定量調査では把握しきれなかった「顧客の気持ち」や「行動の背景」です。例えば、「こう思っていたけれど、実際の顧客はこんなふうに考えていたのか」といったギャップに気づけることもあります。そうした気づきは、施策の精度を高めるだけでなく、顧客との関係性の見直しにもつながっていきます。

インタビュー調査に対する社内の理解を得るには、「まず一度やってみる」ことが何よりの近道です。実際に体験し、顧客の“生の声”に触れることで、その価値や可能性が一気に実感できます。MMDLaboでは、1人あたり120,000円から実施可能な単発インタビューも用意しており、まずは少人数から始めるスモールスタートも十分可能です。一歩を踏み出すことで、調査に対する社内の見方が大きく変わるかもしれません。

調査導入のハードルを下げる手段として、インタビュー内容を編集した「ダイジェスト動画」の活用が有効であることもわかりました。上層部や非マーケ部門にとっては、数字以上に“生の声”の方が説得力を持つ場面も多く、1本の動画が社内の空気を変える起爆剤になりえます。

また、インタビュー調査を成功に導くうえで、最も大切なのは「目的の明確化」です。なぜこの調査を行うのか、何を明らかにしたいのか──その軸が定まっていないと、ただ話を聞くだけで終わってしまい、有効な示唆が得られない可能性があります。まずは仮説を立て、その仮説を検証するための問いを設計する。インタビューでは、その問いを通して相手の考えや行動の背景に深く踏み込んでいく…そうした「設計ありき」のアプローチこそが調査の質を高め、実践的なインサイト理解につながる鍵になります。

今後、定性調査は顧客理解を深めるだけでなく、企業自身の意思決定を後押しするための“対話の手段”として、さらに重みを持っていくはずです。数字だけでは語れない「声」に耳を澄ませる──その一歩が、顧客との本当の関係を築く出発点になるのではないでしょうか。

▼もっとインタビュー調査について詳しく話を聞きたい、相談・質問したい方はぜひお気軽にご連絡ください

※インタビュー調査自体についてはもちろん、今回のセミナーのインタビュー内容についてでも構いません

▼企業における定性調査の実態を明らかにする自主調査結果はこちら

≪本調査レポートのご利用について≫

MMD研究所にて無償公開しているWEBサイト内の文書、及びその内容についての無断転載等は原則としてご遠慮頂いております。

データの利用または引用の可否はその内容によりますので、まずは掲載範囲、用途・目的、メディアなどを記載してメールにご連絡ください。

追って担当者よりご連絡いたします。著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾なしにこれをみとめます。

- 営利を目的としないこと

- それによって経済的な利益を得ることがないこと

※販促に利用されたい企業様はお問い合わせください。

MMD研究所 運営チーム(編集部員)